2025

يوليو

10

آخر تحديث

إدارة الأداء الوظيفي: إستراتيجيات وأدوات لتحسين الكفاءة التنظيمية

أصبحت إدارة الأداء الوظيفي الحديثة ركناً أساسياً في تطوير بيئة العمل وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنشآت، وباتت النماذج الحديثة منها تعتمد على تمكين الموظفين وتحفيزهم عبر التغذية الراجعة المستمرة والتوجيه الفعّال بدلاً من الاقتصار على التقييم السنوي التقليدي، ونستعرض في هذا المقال كيف تتكامل إدارة الأداء الحديثة مع أهداف المنشأة من خلال استعراض مفهومها ودورتها وأهم الأدوات والتقنيات التي تعزز فعاليتها.

نتناول في السطور التالية:

- مفهوم وأهمية إدارة الأداء الوظيفي في المؤسسات

- دورة إدارة الأداء الوظيفي

- أدوات وتقنيات فعالة لإدارة الأداء الوظيفي

مفهوم وأهمية إدارة الأداء الوظيفي في المؤسسات

في صورتها التقليدية كانت إدارة الأداء تُعرّف بأنها عملية إدارية رسمية دورية تهدف إلى تقييم أداء الموظف عن مرحلة زمنية سابقة مقارنة بمعايير أو أهداف محددة مسبقاً، وتتم هذه العملية غالباً على أساس سنوي لاستخدام نتائجها في اتخاذ قرارات إدارية مثل الترقيات أو المكافآت أو الإجراءات التأديبية.

وكان الهدف الأساسي من إدارة الأداء التقليدية هو التقييم فقط أي قياس مدى التزام الموظف بالمهام الموكلة إليه، مع التركيز على النتائج النهائية وفق عملية أحادية الاتجاه يقوم فيها المدير بتقييم الموظف دون تفاعل كبير أو تغذية راجعة، ما قد يؤدي إلى نقص في الشفافية والارتباط بأهداف المنشأة الإستراتيجية.

لكن مع بداية الألفية الجديدة باتت المنظمات تدرك محدودية نماذج إدارة الأداء القائمة على التقييم فقط وتأثيرها السلبي على معنويات الموظفين والتعاون داخل فرق العمل، وبدأت موجة جديدة من التحول نحو أنظمة إدارة أداء أكثر شمولية وديناميكية تركز على التطوير المستمر والتغذية الراجعة المنتظمة بدلاً من التركيز فقط التقييم السنوي.

ومن أبرز أمثلة بداية هذا التحول عندما أعلن «بريان جنسن» رئيس الموارد البشرية العالمية في شركة Colorcon خلال مشاركته بكلية وارتون عام 2002، أن الشركة لم تعد تعتمد التقييمات السنوية ما أثار هلع واستغراب الكثير من مديري الموارد البشرية في ذلك الوقت إذ اعتبروه انحرافاً عن المألوف، إلا أن «جنسن» شرح أن الشركة قد اكتشفت نهجاً أكثر فاعلية لإدارة الأداء يعتمد على تقديم تغذية راجعة فورية مرتبطة بأهداف الموظف الشخصية وتوزيع مكافآت أسبوعية صغيرة بناءً على الملاحظات اليومية عن الأداء الإيجابي.

وتسارع بعدها التغيير في مفهوم إدارة الأداء للانتقال من ماذا فعل الموظف في الماضي؟ إلى كيف يمكن للموظف أن ينمو ويحقق أهدافه وأهداف المنشأة في المستقبل؟

ويُركز هذا التحول على:

- المرونة للتعامل مع التغيّرات السريعة في بيئة العمل خاصة مع التطور التقني والرقمنة.

- الديناميكية لتبني نهج قابل للتكيف وموجه نحو النمو.

- التمكين لتعزيز شعور الموظف بالمسؤولية تجاه تطوره الشخصي والمهني.

- التكامل مع ثقافة العمل بحيث تصبح إدارة الأداء جزءاً أساسياً من بيئة العمل اليومية.

وانطلاقاً مما سبق يمكن تعريف إدارة الأداء بأنها عملية مستمرة وشاملة تتضمن تخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم وتطوير أداء الموظفين، وتهدف إلى تحسين الأداء الفردي والتنظيمي من خلال المواءمة بين أهداف الموظفين وأهداف المنشأة، وتشمل سلسلة من الأنشطة المترابطة التي تبدأ بتحديد الأهداف وتنتهي بتطوير المهارات وتحسين الأداء، مع التركيز على التغذية الراجعة المستمرة والتوجيه الفعال ما يسهم في تحقيق النمو الفردي والمؤسسي على حد سواء.

وبالتالي أصبح تقييم الأداء عملية فرعية ضمن إدارة الأداء الوظيفي تهدف إلى قياس مدى تحقيق الموظف للأهداف المحددة مسبقاً وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، بينما تشمل إدارة الأداء كافة الأنشطة والجهود لتحسين أداء الموظف بما يحقق الأهداف الفردية والتنظيمية معاً.

يقول الكاتب Michael Armstrong في كتابه Armstrong's Handbook of Performance Management: «إدارة الأداء هي نهج إستراتيجي متكامل لتحقيق النجاح المستمر للمؤسسات من خلال تحسين أداء الأشخاص العاملين فيها، وتطوير قدرات الفرق والأفراد، وليس الأمر مجرد قياس الأداء فحسب، بل هو إدارة الأداء من خلال الحوار المستمر والتغذية الراجعة والإرشاد المهني، والتطوير».

ما هي أبرز سمات التوجهات الحديثة لإدارة الأداء الوظيفي؟

أصبحت إدارة الأداء الوظيفي عملية مستمرة تركز على تطوير الإنسان وتحقيق أهداف المنشأة بفاعلية بالاعتماد على التفاعل والنمو والمسؤولية المشتركة بين الموظف والمدير. ومن أبرز السمات التي تميز هذا النهج الحديث:

- اتساع نطاق التطبيق عبر جميع المستويات لكل من الموظفين والمديرين على اختلاف درجاتهم التنظيمية، مع ربط أهداف الموظف الفردية بالأهداف العامة للمنشأة لمنحه رؤية واضحة حول كيفية مساهمة عمله اليومي في تحقيق النتائج الكبرى.

- وضوح الأهداف ومعايير القياس وكيفية حساب النتائج، لتحقيق الفهم الكامل لما هو مطلوب، فالغموض يُربك العمل ويضعف الدافعية بينما الوضوح يحفز الالتزام ويدعم الانسجام مع أهداف المنشأة.

- التغذية الراجعة المستمرة والفورية بدلاً من حصر الملاحظات في جلسة تقييم واحدة، إذ يتم تقديم الملاحظات الإيجابية والبنّاءة بصورة فورية بعد الأحداث أو المواقف المرتبطة بها.

- التركيز على دعم التطوير والنمو المهني للموظف وليس فقط على قياس نتائج عمله للحكم أو العقاب، بما في ذلك تحديد مجالات القوة والعمل على تطوير المهارات القيادية والتقنية والسلوكية التي يحتاجها للنمو المستمر.

- ربط الأداء بالعوائد والحوافز فتحقيق النتائج يجب أن يقابله اعتراف ملموس سواء عبر المكافآت المالية أو التقدير الرسمي أو فرص الترقية، وهو ما يرسخ ثقافة الإنجاز ويؤكد أن الأداء العالي يجد مقابله داخل بيئة العمل.

- التركيز على تجربة الموظف ورفاهيته ضمن أهداف إدارة الأداء، فالشعور بالرضا والتوازن المهني والقدرة على المبادرة تمثل عناصر تُسهم في استدامة الإنجاز، ولا يمكن عزل الأداء عن البيئة النفسية والمهنية المحيطة بالموظف.

- المساءلة المشتركة وتمكين الموظف من مراقبة تقدمه وتقييم نتائجه واقتراح سبل لتحسين الأداء ليصبح مسؤولاً عن تطوير أدائه بدلاً من الاعتماد الكامل على التوجيه من الإدارة، وفي المقابل يكون المدير شريكاً في الدعم والتوجيه وليس مجرد مراقب أو مقيّم.

أهمية إدارة الأداء الوظيفي

وفق الإحصاءات فإن المنشآت التي تمتلك أنظمة إدارة أداء فعّالة تزيد احتمالية تفوقها على منافسيها بنسبة 42%، وترى 86% من الشركات أن إدارة الأداء تُحسّن كفاءة القوى العاملة، كما أن نسبة معدل دوران العاملين انخفضت في المنشآت التي تطبق إدارة الأداء الوظيفي وفق النهج الحديث بأكثر من 25% مع زيادة إنتاجية الموظفين بنسبة 21% و33% تحسن في تحقيق الأهداف.

وتبرز أهمية التحول في إدارة الأداء الوظيفي من نظام تقييم إلى فلسفة مؤسسية نابضة بالحياة في النقاط التالية:

بناء منشأة مرنة تتكيف مع المستقبل

تمكّن إدارة الأداء الوظيفي المؤسسات من التعامل بكفاءة مع التحولات السريعة في السوق من خلال التغذية الراجعة المستمرة وتعديل الأهداف بصورة مرنة، إذ تستطيع الإدارة ملاحظة التحديات وتدارك الفجوات مبكراً ما يسرّع التكيف مع التغيرات التنظيمية أو السوقية دون الحاجة إلى تغيير هيكلي جذري، ويعزز هذا التكيف المستمر من استقرار المنشأة ويجعلها أكثر مرونة في مواجهة الأزمات أو استغلال الفرص وترجمة الاتجاهات الرقمية والبيئية والاجتماعية إلى آليات تشغيلية عملية.

تحويل الأداء من واجب إلى التزام شخصي

تشكيل العلاقة بين الموظف والمنشأة من علاقة قائمة على التقييم إلى علاقة تقوم على المسؤولية المشتركة والانتماء، ما يخلق شعوراً لدى الموظف بأنه ليس منفذاً فحسب بل شريك في تحديد الأهداف وصياغة مساره المهني، ما يعزز الشعور بالانتماء والتحفيز الذاتي ويخلق بيئة تنظيمية تُشجع على الثقة والمشاركة، وبالنتيجة يُقلل من معدل دوران الموظفين ويزيد من التماسك الثقافي الداخلي.

خلق بيئة عمل محفزة على الإنجاز والنمو

تعزز إدارة الأداء الوظيفي الفعالة الإبداع وتوسيع الأفق المهني للموظف من خلال الاعتراف بالتجارب الناجحة وتحويل الأخطاء إلى فرص للتعلم، ما يدعم الموظف ليكون أكثر جرأة في طرح الأفكار والتجريب والمبادرة، كما تشجع على بناء فرق عمل تتعلم بسرعة وتتكيف بذكاء لتسريع دورة التحسين الداخلي للعمليات والخدمات.

تمكين القيادة من اتخاذ قرارات مبنية على الواقع لا الانطباعات

يمنح نظام الأداء الحديث القادة أدوات تحليلية تُمكنهم من قراءة الواقع بدقة واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات موضوعية حول السلوك والنتائج، فبدلاً من الاعتماد على التقييمات التقليدية أو الأحكام الشخصية توفر إدارة الأداء الوظيفي رؤى حقيقية حول القدرات والإمكانات لتوجيه برامج التدريب وتحديد فرص الترقيات وتوزيع الأدوار بكفاءة، كما تسهم في اكتشاف المواهب المبكرة ودعمها لخلق خط قيادة داخلي يدعم التعاقب الوظيفي.

تعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري

يسهم التطوير الموجه والتحفيز العادل وتوجيه المسار المهني في تعزيز كفاءة استخدام الموارد البشرية، فالموظف الذي يشعر بأن المنشأة تستثمر فيه سيبذل أقصى جهده لتحقيق أهدافها، وهو ما يعزز من جودة العمل ويزيد الإنتاجية ويسمح للمنشأة بتخفيض التكاليف المتعلقة بالدوران الوظيفي وتحقيق مكاسب من خلال قوة عاملة مستقرة ومتطورة ومُحفَّزة.

تمكين المؤسسة من قيادة التحول الثقافي

تُعدّ إدارة الأداء الوظيفي رافعة رئيسية لأي تحول تنظيمي أو رقمي، فمن خلال التركيز على الحوار والمشاركة وتبني التكنولوجيا تصبح المنشأة قادرة على بناء ثقافة تنظيمية مرنة ومنفتحة على التغيير تجعل الموظفين أكثر تقبلاً للمبادرات الجديدة وأقل مقاومة للتغيير.

رفع مستوى الثقة الداخلية

تعزز إدارة الأداء الوظيفي الثقة من خلال الشفافية والعدالة والدعم، فعندما يشعر الموظف بأن تقييمه لا يعتمد فقط على الأرقام بل على فهم شامل لجهوده ومساره المهني يزداد شعوره بالعدالة والثقة بالإدارة وقراراتها.

دورة إدارة الأداء الوظيفي

تشكل دورة إدارة الأداء الوظيفي إطاراً متكاملاً يهدف إلى تحسين أداء الموظفين عبر المراحل التالية:

1. التخطيط الإستراتيجي

يتم من خلال شراكة متكاملة بين المدير والموظف مع التركيز على التمكين والتحفيز والمساءلة في آنٍ واحد.

أهداف التخطيط الإستراتيجي للأداء

تهدف هذه المرحلة إلى وضع أسس واضحة وواقعية للأداء من خلال:

- تعزيز ارتباط الموظف برؤية المنشأة.

- تحديد توقعات دقيقة وسهلة التتبع.

- ضمان التكامل بين الجهود الفردية والخطط الإستراتيجية العليا.

- بناء التزام مشترك بين الموظف والمدير عبر التفاوض على الأهداف بدلاً من فرضها.

السمات الأساسية للتخطيط في إدارة الأداء الوظيفي

يتميز التخطيط الحديث في إدارة الأداء الوظيفي بالتركيز على الجوانب التالية:

- التعاون المشترك: يُشجع على الحوار المفتوح بين الموظف والمدير ما يعزز من شعور الموظف بالمسؤولية والالتزام تجاه أهدافه.

- المرونة: يُتيح تعديل الأهداف والخطط استجابة للتغيرات في بيئة العمل أو أولويات المنشأة، ما يضمن استمرارية التوافق بين الأهداف الفردية والتنظيمية.

- الاستباقية: يركز على تحديد وتطوير المهارات والسلوكيات المطلوبة لتحقيق النجاح المستقبلي.

- الشمولية: يتعدى تقييم الأداء الوظيفي ليشمل تطوير الكفاءات والسلوكيات التي تدعم ثقافة المنشأة وأهدافها الإستراتيجية.

- مراعاة الفروق الفردية: تفصيل الأهداف بناءً على قدرات واحتياجات كل موظف، ما يتطلب تقييم القدرات الفردية لتحديد الأهداف التي تتناسب مع مهارات كل موظف وتوفير خطط تطوير مخصصة لدعم النمو المهني له.

- دمج التدريب والتطوير في خطة الأداء: من خلال تحديد احتياجات التدريب بناءً على تقييم الأداء والفجوات المهارية، وتوفير فرص التعلم التي تدعم تحقيق الأهداف وتعزز من كفاءة الموظف.

أسس التخطيط الإستراتيجي لإدارة الأداء

يُبنى تخطيط إدارة الأداء الوظيفي على مجموعة مترابطة من المبادئ والممارسات التي تضمن وضوح التوجهات وتكامل الجهود الفردية مع التوجهات العامة، وتشمل:

صياغة الأهداف وفق نموذج SMART

تمثل الأهداف الذكية الأساس لأي خطة أداء فعالة إذ تساعد في تحديد التوقعات بوضوح وتُسهم في توجيه الجهود نحو نتائج ملموسة، ويعتمد هذا النموذج على خمس خصائص رئيسية:

- تحديد الهدف بدقة مع صياغة واضحة لما يجب تحقيقه لتجنب الغموض والتأويل.

- وضع معايير قابلة للقياس تسمح بتتبع التقدم بصورة كمية أو نوعية قابلة للرصد.

- ضمان قابلية تحقيق الهدف بناءً على الموارد المتاحة وقدرات الموظف والبيئة التنظيمية.

- ربط الهدف بالسياق العام لخطة العمل بما يعزز انسجامه مع التوجهات الإستراتيجية الكبرى.

- تحديد فترة زمنية واقعية لإنجاز الهدف، ما يخلق شعوراً بالالتزام والتنظيم الذاتي

مواءمة الأهداف الفردية مع الإستراتيجية التنظيمية

لا تقتصر إدارة الأداء الوظيفي على صياغة أهداف فردية، بل تركز على الربط المنهجي بين الأهداف الشخصية والرؤية العامة للمنشأة، ويتم ذلك من خلال:

- تحليل الأهداف الإستراتيجية العليا وتفكيكها إلى أهداف تشغيلية قابلة للتنفيذ على مستوى الأقسام والفرق والأفراد.

- ربط كل هدف فردي بمؤشرات نجاح تتناسب مع طبيعة العمل وتخدم مستوى أعلى من الأداء المؤسسي.

- استخدام أدوات التخطيط المتقدمة التي تساعد على تحقيق هذا التكامل مثل أنظمة تقييم الأداء المتوازنة أو نماذج النتائج الرئيسية والأهداف.

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs

يمثل اختيار المؤشرات المناسبة جزءاً حاسماً من عملية التخطيط، إذ تُستخدم هذه المؤشرات لقياس التقدم وتحليل الأداء في مختلف مراحله، ويجب أن تستوفي المؤشرات المختارة المعايير التالية:

- الارتباط المباشر بالأهداف المحددة والأداء المستهدف.

- تحقيق توازن بين المؤشرات المالية وغير المالية لضمان رؤية شاملة.

- القدرة على التتبع الكمي أو النوعي بما يسمح بالمراقبة المستمرة وتحديد الانحرافات.

- القابلية للتحليل الدوري من أجل دعم اتخاذ القرارات الفعالة.

- ويفضّل عدم زيادة عدد المؤشرات لضمان التركيز على النقاط الجوهرية دون تشتيت الجهود.

إعداد خطة أداء فردية

تُعد الخطة الفردية وثيقة تنفيذية تُنهي مرحلة التخطيط وتمثل اتفاقاً عملياً بين الموظف والإدارة يُسهم في تنظيم العلاقة بينهما ويوفر إطاراً مرجعياً لضمان المتابعة الفعالة والشفافية في التقييم. وتشتمل هذه الوثيقة على:

- عرض شامل لجميع الأهداف المتفق عليها مع مؤشرات الأداء المرتبطة بها ومواعيد الإنجاز المتوقعة.

- تحديد الأدوات والمصادر التي ستُقدَّم من الإدارة لدعم تحقيق هذه الأهداف.

- تحديد آلية التقييم المتفق عليها والفترات الزمنية للمراجعة الدورية.

أدوات فعّالة في التخطيط الإستراتيجي لإدارة الأداء

تتطلب فعالية التخطيط الإستراتيجي لإدارة الأداء الوظيفي استخدام أدوات دقيقة ومجربة تساعد في تحويل الأهداف إلى نتائج ملموسة مثل:

- تطبيق منهجية OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية): تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس وربطها بنتائج رئيسية محددة مع مؤشرات أداء مرتبطة بها، ما يتيح تحقيق رؤية إستراتيجية فعّالة ومتابعة دقيقة للتقدم.

- استخدام بطاقة الأداء المتوازن: تُستخدم بطاقة الأداء المتوازن لربط الأداء الفردي بالأهداف الإستراتيجية للمؤسسة من خلال أربعة أبعاد رئيسية هي البعد المالي لقياس الأداء المالي وتأثيره على ربحية المنشأة، وبُعد العملاء لتقييم رضاهم وجودة الخدمة المقدمة، وبُعد العمليات الداخلية لتحسين الكفاءة والفعالية في العمليات التشغيلية، وبُعد التعلم والنمو لتطوير المهارات والقدرات التنظيمية بهدف ضمان الاستدامة والابتكار.

2. التنفيذ والمتابعة

تُشكل مرحلة التنفيذ والمتابعة المرحلة التي تتحول فيها الأهداف والخطط إلى إجراءات عملية ملموسة، ولا تقتصر هذه المرحلة على مراقبة تحقيق الأهداف بل تمتد إلى دعم الموظفين وتمكينهم من التكيف مع التحديات وتطوير قدراتهم في بيئة العمل المتغيرة عبر التواصل المتواصل والتغذية الراجعة الفورية والتطوير المستمر.

وتتميز هذه المرحلة بالخصائص التالية:

- التفاعل المستمر: الحوار المستمر بين الموظف والمدير ما يتيح مراجعة التقدم ومناقشة التحديات وتعديل الأولويات.

- الدعم بدلاً من الرقابة: يُعاد تعريف المتابعة بوصفها أداة لتمكين الموظفين وتعزيز استقلاليتهم بدلاً من فرض الإشراف الصارم أو إصدار الأحكام.

- المرونة والتكيف: تتيح هذه المرحلة تعديل الأهداف والخطط استجابة للتغيرات الداخلية أو الخارجية ما يعزز قدرة المنشأة على المنافسة.

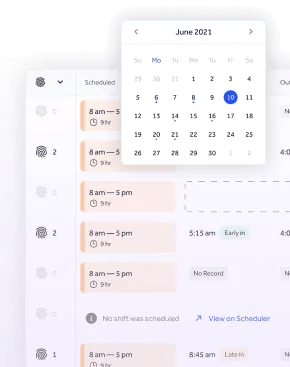

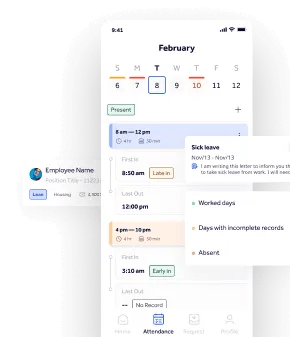

- التكامل مع التكنولوجيا: تُستخدم الأدوات الرقمية لتتبع الأداء في الوقت الفعلي مثل نظام جسر لإدارة الموارد البشرية الذي يقدم ميزات متقدمة ويوفر رؤى دقيقة تدعم كامل مراحل العملية.

العناصر الأساسية للتنفيذ والمتابعة

يضمن التنفيذ الفعال والمتابعة الصحيحة تفاعل الموظفين المستمر مع الأهداف وتحقيق نتائج قابلة للقياس تسهم في تحسين الأداء وتعزيز القدرة على التكيف، ويتم ذلك عبر تحقيق العناصر الأساسية التالية:

اللقاءات الدورية الموجهة

تُعد اللقاءات المنتظمة بين الموظفين والإدارة أداة أساسية لمراجعة التقدم وتحديد العوائق ووضع الحلول، وتُركز هذه اللقاءات التي قد تُعقد أسبوعياً أو شهرياً على الحوارات البناءة للتطوير والتحسين بدلاً من اللوم والمحاسبة بهدف تعزيز التواصل المفتوح وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الأهداف.

التغذية الراجعة الفورية

تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب وبصورة مخصصة لكل موظف، ما يمكّن العامل من فهم تأثير أفعاله وقراراته على الفور وتصحيح الأخطاء في سياقها الفعلي.

استخدام الأدوات الرقمية ومؤشرات الأداء

تُستخدم الأدوات الرقمية لضمان دقة تتبع الأداء وتحديد الفجوات أو الفرص بسرعة، وتوفر هذه الأدوات لوحات بيانات تفاعلية تدعم الشفافية وتقدم تقارير تحليلية تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة.

إشراك الموظف في العملية

يتم تشجيع الموظف على المشاركة الفعالة في تقييم أدائه من خلال تقديم رؤيته حول الإنجازات والتحديات، ما يعزز شعوره بالملكية والمسؤولية ويسهم في بناء ثقافة تعاونية قائمة على الحوار المتبادل.

تحويل دور المدير إلى شريك تطويري

يتحول المدير من مشرف تقليدي إلى مدرب وموجه يركز على تمكين الموظفين من خلال تقديم التوجيه والتحفيز وتوفير الموارد اللازمة، ويتطلب هذا الدور مهارات قيادية متقدمة مثل الاستماع الفعال والذكاء العاطفي والقدرة على بناء الثقة.

3. التطوير والتحسين المستمر

يعتمد النموذج الحديث لتطوير وتحسين الأداء على رؤية متكاملة لا تقتصر على معالجة نقاط الضعف فقط بل تشمل تعزيز نقاط القوة وتوسيع المهارات المهنية والسلوكية للموظفين، فبدلاً من أن يكون التطوير نشاطاً موسمياً مرتبطاً بالتقييمات السنوية يصبح عملية مستمرة مدمجة في الأداء اليومي للموظفين.

ولضمان نجاح التطوير يتم توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل المنشأة بوضوح وفق التالي:

- القيادة العليا: تدعم ثقافة التعلم وتخصص الموارد وتربط التطوير بالأهداف الإستراتيجية.

- إدارة الموارد البشرية: تنسق البرامج التدريبية وتوفر الأدوات وتقيس فعالية التطوير.

- المدير المباشر: يقود عملية التطوير ويحلل الأداء ويضع الخطط الفردية ويقدم التغذية الراجعة.

- الموظف: يشارك بنشاط في خطة تطويره وينفذ المهام ويطلب الدعم عند الحاجة.

خطوات عملية التطوير والتحسين

يُعد التطوير المستمر للأداء ضرورة لتحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بكفاءة الأفراد، ولا بد لتحقيق ذلك من اتباع الخطوات التالية:

تحديد وتحليل فجوات الأداء

تبدأ عملية التطوير بتحليل دقيق للفجوات بين الأداء الحالي للموظفين والأداء المطلوب تحقيقه وفقاً لأهداف المنشأة، والهدف هنا ليس فقط اكتشاف المشكلات بل فهم الأسباب الجذرية لها التي قد تكون:

- معرفية مثل نقص المعرفة أو المهارات.

- سلوكية مثل أنماط العمل غير الفعالة.

- تنظيمية مثل ضعف التنسيق بين الأقسام.

- بيئية مثل نقص الموارد.

ويتم استخدام أدوات تحليل متقدمة مثل تحليل السبب الجذري أو دراسة الاتجاهات طويلة المدى لفهم هذه الفجوات بعمق.

تصميم خطط تطوير مخصصة

بعد تحديد الفجوات يتم إعداد خطط تطوير مخصصة وفق مستويين:

- المستوى الفردي: بالتعاون بين الموظف ومديره المباشر، وتشمل الخطة تحديد أهداف واضحة مثل تحسين مهارة معينة أو تطوير سلوك قيادي، ثم تحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف مثل التدريب والعمل على مشاريع خاصة، إضافة لتحديد الموارد الداعمة مثل المنصات التعليمية أو الإرشاد، وأخيراً وضع مؤشرات الأداء لقياس التقدم.

- المستوى الجماعي: تركز الخطة على احتياجات الفرق أو الأقسام مثل تحسين التواصل بين الأعضاء أو تطوير مهارات جماعية لمواجهة تحديات العمل، ما يعزز التعاون والكفاءة التنظيمية.

تنويع أساليب التعلم

يعتمد التطوير الحديث على استخدام مجموعة متنوعة من أساليب التعلم لتلبية احتياجات الموظفين المختلفة وتحقيق نتائج ملموسة، وتشمل هذه الأساليب:

- التدريب المنتظم ضمن برامج محددة في الوقت والمحتوى التعليمي.

- التوجيه المهني الذي يتم بين المدير والموظف لمتابعة الإنجاز وتذليل الصعوبات.

- الإرشاد القائم على علاقة طويلة الأمد مع موظفين أكثر خبرة.

- التعلم الذاتي من المنصات الرقمية والدورات الإلكترونية.

- المشاريع متعددة الوظائف التي تتيح التعلم من التحديات الفعلية.

- تبادل المعرفة بين الزملاء ضمن مجموعات العمل أو مجتمعات الممارسة.

- التناوب الوظيفي عبر نقل الموظفين بين الأقسام لتوسيع مهاراتهم ومعارفهم.

بناء ثقافة التعلم المستمر

ترسيخ ثقافة تنظيمية تشجع على التعلم المستمر بوصفه جزءاً من الحياة اليومية في العمل، فيتم تحفيز الموظفين على تجربة أفكار جديدة وتعلم الدروس من النجاحات والإخفاقات وتطوير مهاراتهم باستمرار، ما يعزز الابتكار والتفكير النقدي والمبادرة الذاتية، ويخلق بيئة عمل مبنية على الثقة وتبادل الأفكار.

دمج التكنولوجيا في عملية التطوير

تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تسهيل عملية التطوير من خلال توفير أدوات رقمية تدعم التعلم وتتبع التقدم وإصدار التقارير والإحصاءات اللازمة لضمان فعالية العملية.

ربط التطوير بالأهداف الإستراتيجية

يتم تصميم برامج التطوير بحيث تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى للمنظمة، على سبيل المثال إذا كانت المنشأة تهدف إلى التوسع في سوق جديد يتم تطوير مهارات الموظفين لتلبية متطلبات هذا السوق.

4. التقييم والمكافأة

تطورت مرحلة التقييم والمكافأة من جلسات تقييم سنوية تعتمد على ذاكرة المدير أو انطباعاته الفردية إلى جمع التغذية الراجعة باستمرار طوال دورة الأداء، ويقدم هذا النهج العديد من الفوائد مثل:

- جعل التقييم أكثر موضوعية لأنه يعتمد على بيانات وشواهد تم جمعها خلال العمل اليومي.

- تقليل التحيزات وتعزيز مصداقية التقييم وارتباطه بسياق العمل الحقيقي.

- جعل الموظفين أكثر انخراطاً في تحقيق أهدافهم كونهم يتلقون توجيهاً فورياً يساعدهم على تصحيح المسار قبل التقييم النهائي.

ولإتمام هذه المرحلة بفاعلية وتحقيق الغاية منها لا بدّ من مراعاة النقاط التالية:

اختيار طرق التقييم المناسبة

لضمان تقييم دقيق وشامل تعتمد هذه المرحلة على مجموعة متنوعة من أدوات التقييم التي ترتبط بالأهداف التنظيمية وتجمع وجهات نظر متعددة وتغطي جوانب مختلفة من الأداء، ومنها:

- تقييم 360 درجة: يجمع هذا التقييم الملاحظات من مصادر متعددة من المديرين المباشرين والزملاء والعملاء والموظف نفسه، ما يوفر رؤية شاملة للأداء ويكشف عن نقاط القوة والضعف من زوايا مختلفة ويقلل من التحيز الناتج عن الاعتماد على رأي المدير فقط.

- التقييم الذاتي: يشجع الموظفين على التفكير في أدائهم وتقييم تقدمهم نحو الأهداف المحددة، ويعزز هذا التقييم التأمل الذاتي والمسؤولية عبر تحديد الموظف بنفسه لنقاط قوته ومجالات التحسين، ويفضل دمج التقييم الذاتي مع أنواع أخرى من التقييمات لضمان الموضوعية والتوازن.

- تقييم الأقران: يركز على تقييم الفريق لمساهمات زميلهم في العمل، ما يعزز ثقافة التقدير المتبادل ويساعد في قياس السلوكيات التعاونية، ومع ذلك يتطلب تقييم الأقران معايير واضحة وتدريباً مكثفاً لتقديم ملاحظات بناءة دون تحيزات قد يسببها تفضيل الأصدقاء أو التنافس غير الصحي.

- التقييم السلوكي والنوعي: يقيّم الكفاءات غير الكمية مثل مهارات التواصل والمبادرة والقيادة والتعاون، ويكمل هذا النوع من التقييم التقييمات الكمية القائمة على مؤشرات الأداء الرئيسية ما يوفر صورة شاملة للأداء.

- تقييم الأهداف والنتائج: قياس مدى تحقيق الموظف لما تم الاتفاق عليه من أهداف من خلال مقارنة الأداء الفعلي بما كان متوقعاً والتركيز على ما تحقق فعلاً وما لم يتحقق مع تحليل الأسباب وتحديد الإنجازات والنواقص وتقديم ملاحظات تساعد على التطوير المستقبلي.

- تقييم العملاء: يعتمد على ملاحظات العملاء لتقييم جودة الخدمات أو المنتجات المقدمة، وهو مفيد بصورة خاصة في الأدوار التي تتطلب تفاعلاً مباشراً معهم.

- طريقة الوقائع ذات الأهمية القصوى: تعتمد هذه الطريقة على تسجيل وتقييم الوقائع الحرجة وهي مواقف أو أعمال قام بها الموظف وتدل على أداء إيجابي أو سلبي بارز، ما يساعد في توجيه الموظف نحو سلوكيات مرغوبة محددة.

- تقييم البحث الميداني: تُستخدم فيها مقابلات شخصية يجريها ممثل من إدارة الموارد البشرية لجمع بيانات أداء الموظف من المسؤولين المباشرين دون الاعتماد على النماذج الرسمية، وتعد هذه الطريقة مفيدة في الوظائف الحساسة التي تحتاج تقييم نوعي وحياداً وتحليلاً عميقاً للأداء.

- تقييم التقدير الجماعي: يُقيّم أداء الموظف من لجنة مكونة من عدة مشرفين يعرفون الموظف وطبيعة عمله، ما يوفر وجهات نظر متعددة ويزيد من المصداقية ويقلل من تحيز التقييم الفردي.

استخدام مقابلات التقييم أداة للتطوير وليس للحكم

في النهج الحديث لإدارة الأداء الوظيفي يُنظر إلى التقييم بوصفه أداة تطويرية تهدف إلى تعزيز النمو المهني بدلاً من مجرد تصنيف الموظفين ضمن درجات أو مستويات أو الحكم عليهم، وتركز مقابلات التقييم على تعزيز الحوار بين المدير والموظف ومناقشة الإنجازات والتحديات والدروس المستفادة، مع تحديد مجالات التحسين ووضع خطط تطوير فردية تدعم الأداء المستقبلي.

ويمكن إجراء المقابلات كل ستة أشهر لمراجعة التقدم نحو الأهداف وتحديد العقبات وتعديل الخطط، ما يتيح التدخل المبكر لتصحيح الانحرافات، أو بصورة سنوية لتقييم الأداء الكلي ومناقشة نقاط القوة ومجالات التطوير وتحديد أهداف العام القادم.

ولضمان فعالية المقابلات يجب أن تتميز بالخصائص التالية:

- التحضير الجيد: يحتاج المدير والموظف إلى التحضير مسبقاً من خلال مراجعة بيانات الأداء والتغذية الراجعة.

- الحوار الثنائي: تشجيع التواصل المتبادل بدلاً من الاتصال أحادي الاتجاه ما يتيح للموظف التعبير عن وجهة نظره.

- التوازن: مناقشة نقاط القوة والضعف بصورة متوازنة لتجنب الإحباط وتعزيز التحفيز.

- الدعم والتحفيز: تتطلب هذه المقابلات مهارات تواصل قوية من المدير مثل الاستماع النشط وتقديم ملاحظات بناءة وداعمة.

- توثيق النتائج: تسجيل المناقشات والتوصيات لضمان المتابعة والمراجعة المستقبلية.

ضمان العدالة والشفافية في التقييم

يتطلب تعزيز العدالة والشفافية في التقييم تطبيق مجموعة من المبادئ التي تضمن الإنصاف وتقلل الانحياز وتدعم ثقة الموظفين في النظام المتبع، ومنها:

- وضوح المعايير: تحديد معايير تقييم واضحة وموحدة تُعلن مسبقاً مع تجنب أي معايير عامة غامضة.

- الموضوعية: الاعتماد على بيانات وشواهد موضوعية مثل تقارير الأداء أو ملاحظات العملاء لتقليل التحيزات الشخصية أو تأثير الهالة عندما يؤثر إنجاز واحد كبير على تقييم الأداء الكلي.

- الاتساق: تطبيق المعايير بصورة متساوية على جميع الموظفين مع مراعاة اختلاف الأدوار والمسؤوليات.

- المشاركة: إشراك الموظفين في تصميم معايير التقييم لتعزيز القبول والثقة، ويمكن مناقشة المعايير مع الموظفين لضمان توافقها مع توقعاتهم.

- آليات التظلم: توفير قنوات واضحة للاعتراض على نتائج التقييم أو طلب مراجعتها، ما يعزز العدالة الإجرائية ويقلل من الانطباعات السلبية.

- دور التكنولوجيا: استخدام أنظمة رقمية لتوفير بيانات التقييم في الوقت الحقيقي وتتبع النتائج، ما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات.

- معالجة التحديات الثقافية: تخصيص معايير التقييم لتناسب التنوع الثقافي داخل المنشأة مع الحفاظ على الموضوعية.

قياس أثر التطوير على الأداء

جزء أساسي من مرحلة التقييم هو قياس أثر التدريب على أداء العاملين ويشمل ذلك:

- رصد التحسينات: مقارنة أداء الموظف قبل وبعد برامج التطوير والتدريب باستخدام مؤشرات الأداء المحددة مسبقاً، مثل زيادة الإنتاجية أو تحسين جودة العمل.

- تحليل البيانات الكمية والنوعية: جمع بيانات حول الإنتاجية مثل جودة العمل ورضا العملاء، إلى جانب تحليل التغيرات في السلوكيات مثل تحسين مهارات التواصل والقيادة.

- مقارنة مستوى الفرق: تقييم تأثير التدخلات التطويرية على أداء الفرق والأقسام، ما يساعد في تحديد البرامج الأكثر فعالية.

- جمع ملاحظات الموظفين والمديرين: تقييم التغيرات في المهارات والسلوكيات من خلال ملاحظات الموظفين والمديرين، ما يساعد في قياس تأثير التطوير على الثقافة التنظيمية.

ربط التقييم بالمكافآت

يُعد ربط نتائج التقييم بالمكافآت عنصراً حاسماً لتحفيز الموظفين وتعزيز المساءلة، ويتم استخدام مخرجات التقييم لاتخاذ قرارات التقدير ما يضمن أن المكافآت تعكس الجهود والإنجازات الفعلية.

ولضمان فعالية المكافآت يجب تقديمها ضمن إطار زمني قريب من التقييم لتعزيز الأثر النفسي وتشجيع الموظفين على السعي نحو التميز، وتشمل المكافآت:

- المادية: مثل الزيادة في الرواتب والمكافآت النقدية والعلاوات والترقيات والإجازات المدفوعة، ويجب أن تكون هذه المكافآت متناسبة مع الأداء ومستندة إلى معايير واضحة لضمان العدالة.

- غير المادية: تشمل التقدير العلني وخطابات الشكر وفرص التطوير المهني مثل الدورات التدريبية أو برامج التوجيه والمرونة في ساعات العمل والمشاركة في مشاريع قيادية، وتلبي هذه المكافآت احتياجات الموظفين المتنوعة وتعزز الرضا الوظيفي.

تصميم نظام تقدير فعال

يتطلب تصميم نظام التقدير الفعال الالتزام بمبادئ أساسية لضمان تحقيق الأثر التحفيزي المطلوب، وتشمل هذه المبادئ:

- العدالة والشفافية والوضوح.

- الارتباط بالقيم التنظيمية والسلوكيات المرغوبة ومؤشرات الأداء المحددة.

- مراعاة الاختلافات الفردية والثقافية في تصميم المكافآت.

- إشراك المديرين المباشرين في ترشيح الموظفين للمكافآت نظراً لقربهم من الأداء اليومي وفهمهم للجهود المبذولة.

أدوات وتقنيات فعالة لإدارة الأداء الوظيفي

تعزز أدوات إدارة الأداء الوظيفي الحديثة التفاعل والتحفيز من خلال حلول رقمية وإستراتيجيات مبتكرة تُسهّل التقييم والتطوير المستمر، ومن الأمثلة التي اخترناها لك:

استطلاعات النبض القصيرة (Pulse Surveys)

تمثل استطلاعات النبض القصيرة نقلة نوعية في أدوات إدارة الأداء الوظيفي إذ تنتقل من النماذج السنوية التقليدية إلى آليات مرنة ومتكررة تعزز التفاعل وتدعم التحسين المستمر للأداء، وتُعرّف هذه التقنية بأنها استبيانات قصيرة تركز على قضايا محددة وتُنفذ بصورة دورية خلال فترات قصيرة أسبوعية أو شهرية لقياس مؤشرات تتعلق بتجربة الموظف مثل التفاعل الوظيفي والرضا والتحديات اليومية.

الفرق بين استطلاعات النبض والطرق التقليدية لإدارة الأداء

تتميز استطلاعات النبض بتكرارها وسهولة استخدامها إذ تجرى شهرياً أو أسبوعياً مقارنة بالاستبيانات السنوية أو نصف السنوية، إضافة إلى أنها تتكون عادةً من 5 إلى 15 سؤالاً فقط مقارنة بالاستبيانات التقليدية التي تعاني من طول الأسئلة وانخفاض التفاعل.

وتختلف كذلك من ناحية التركيز إذ تتيح معالجة مواضيع ودقيقة ما يمنح الإدارة القدرة على التفاعل الفوري مع التحديات المستجدة، وتتفوق تقنياً بسرعة التحليل وجمع المعلومات، كما توفر مؤشرات أداء لحظية مقارنة بالتأخر الزمني في تحليل البيانات التقليدية، إضافة تعزيز الشعور بالشفافية والثقة من خلال إظهار نتائج ملموسة مرتبطة بتعليقات الموظفين.

خطوات تنفيذ استطلاعات النبض في سياق إدارة الأداء

- تحديد الهدف والموضوع: حدد الهدف الرئيسي للاستطلاع مثل قياس الرضا عن سياسة جديدة أو التفاعل مع القيادة أو فعالية برنامج تدريبي، وركز على موضوع واحد لضمان وضوح النتائج.

- تصميم أسئلة قصيرة وواضحة: صمم أسئلة قصيرة باستخدام مقياس واضح مثل مقياس ليكرت من غير موافق بشدة إلى موافق بشدة، أو يمكنك طرح أسئلة مغلقة مثل الاختيار من قائمة محددة أو الإجابة بنعم أولا، مع ترك سؤال مفتوح للتعليقات النوعية.

- تحديد التكرار الزمني المناسب: حدد وتيرة الاستطلاع وعدد الأسئلة بناءً على طبيعة الموضوع، على سبيل المثال يمكن قياس الأداء الأسبوعي بخمسة أسئلة، بينما يمكن قياس التفاعل الشهري بعدد أكبر، لكن تجنب التكرار المفرط أو زيادة عدد الأسئلة لعدم إرهاق الموظفين.

- استخدام أدوات رقمية: اعتمد على الأنظمة الرقمية مثل نظام إدارة الأداء من جسر لإنشاء الاستطلاعات وتوزيعها وتحليل النتائج في الوقت الفعلي.

- التواصل مع الموظفين: أبلغ الموظفين بغرض الاستطلاع و كيفية استخدام النتائج وأهمية مشاركتهم، إذ أن الشفافية تعزز الثقة وتزيد من معدلات الاستجابة.

- تحليل النتائج ووضع خطة عمل: حلل نتائج البيانات لتحديد الاتجاهات والمشكلات، وضع خطة عمل واضحة لمعالجة التحديات وتحديد الأولويات مع التركيز على إجراءات قابلة للتنفيذ، مثل تحسين التواصل أو تقديم تدريب إضافي.

- تقييم الأداء المستمر: قيّم فعالية الاستطلاعات من خلال تتبع معدلات الاستجابة وجودة التعليقات والتغيرات في مؤشرات الأداء مثل التفاعل أو الاحتفاظ بالموظفين.

التفكير التصميمي (Design Thinking for Performance Conversations)

يقصد به تطوير الحوار ضمن محادثات الأداء مع الموظفين لتصبح تجارب قائمة على الفهم العميق لاحتياجاتهم والاستماع لهم والبحث عن حلول مشتركة، فبدلاً من أن تكون محادثة الأداء جلسة حكم أو محاسبة تتحول إلى مساحة للحوار الإبداعي يُركز فيها الطرفان على تحسين الأداء والتعلم والنمو.

ويحول الفكر التصميمي تقييم الأداء من سؤال الموظف لماذا لم تحقق الهدف؟ إلى سؤال ما الذي حال دون تحقيق هذا الهدف؟ وكيف يمكننا تصميم بيئة تساعدك على النجاح؟

وتعد هذه التقنية فعّالة في إدارة الأداء الوظيفي كونها تعمل على:

- بناء علاقة شراكة حقيقية بين الموظف والمدير.

- تحفيز الموظف على التفكير والابتكار في تطوير أدائه.

- زيادة الالتزام بالتغيير لأن الحل جاء من داخل الفريق.

- تحويل الأداء من عملية تقييم إلى عملية تعلم ونمو مستمر.

مراحل التفكير التصميمي عند توظيفه في محادثات إدارة الأداء

يُبنى التفكير التصميمي عادة على خمس مراحل يمكن تكييفها على النحو التالي في إدارة الأداء الوظيفي:

- التعاطف: يبدأ المدير بالسعي لفهم تجربة الموظف وظروفه وتحدياته من خلال طرح أسئلة مفتوحة والاستماع بدون أحكام، ما يُعزز الثقة ويخلق بيئة داعمة.

- تحديد المشكلات: يتساعد الطرفان على توضيح ما يعيق الأداء الحقيقي ليس بوصفه تقصيراً من الموظف بل نقطة انطلاق لتحسين الأداء، سواء كان ذلك تحديات في الموارد أو ضعف التوجيه أو غياب الحافز.

- العصف الذهني لابتكار الحلول: يبدأ الموظف والمدير بطرح أفكار متنوعة لتحسين الوضع قد تشمل تغييرات في طريقة العمل أو تعديل الأدوات المستخدمة أو أساليب جديدة للتواصل، ويهدف ذلك إلى توسيع الخيارات لا إلى فرض حلول جاهزة.

- النمذجة: يتم الاتفاق على إجراءات أو تغييرات أو حلول صغيرة وسريعة قابلة للتنفيذ داخل بيئة العمل خلال فترة محددة، مثل تعديل أسلوب العمل أو منح مزيد من الاستقلالية.

- الاختبار والتقييم: بعد تنفيذ الحل تُراجع النتائج خلال فترة زمنية معقولة مثل أسبوعين أو شهر، ثم تُعدّل التجربة وفق البيانات والتغذية الراجعة، ما يُفضي إلى دورة تحسين حقيقية مبنية على التفاعل والتجريب.

تقنية أهداف الأثر (Impact Goals)

تعني تقنية أهداف الأثر في إدارة الأداء الوظيفي إعادة صياغة الأهداف المهنية للموظفين بطريقة تُركز على النتائج النهائية التي يُمكن أن يُحدثها الأداء وليس فقط على المهام التي يتم تنفيذها، عبر الإجابة على أسئلة مثل لماذا يتم إنجاز العمل وما هي الغاية منه والتغيير الذي سيحدث من خلاله.

فعلى سبيل المثال، بدلاً من وضع هدف تقليدي مثل إرسال 10 رسائل توعية للعملاء يتم صياغة الهدف وفق الغاية والأثر منه ليصبح رفع وعي العملاء بنسبة 40%.

الفروقات الجوهرية بين أهداف الأثر والتقنيات التقليدية لإدارة الأداء الوظيفي

تعتمد الأهداف التقليدية على مؤشرات قابلة للقياس مثل عدد المكالمات أو التقارير أو ساعات العمل، ويُقيَّم الأداء بناءً على التنفيذ الدقيق والمطابقة للمواصفات، في المقابل تنطلق أهداف الأثر من منطلق نوعي وتحليلي من خلال قياس التحول الفعلي الذي أحدثه الموظف في بيئة العمل أو عند المستفيد النهائي.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التفكير الإستراتيجي وربط كل جهد يومي بالغايات الكبرى للمنشأة، ما يجعل التقييم أكثر عمقاً واستناداً إلى القيمة وليس فقط الكم، وتُبرز هذه التقنية أثر الموظف الحقيقي داخل المنظومة وتدفعه لتجاوز الأداء الآلي نحو أداء مُحفز ومؤثر.

خطوات تنفيذ تقنية أهداف الأثر ضمن نظام إدارة الأداء الوظيفي

تهدف تقنية أهداف الأثر إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الأداء من إشراك الموظف في صناعة التغيير داخل المنشأة عبر الخطوات التالية:

- تحديد الغايات: تبدأ العملية بتحديد الغايات الكبرى التي تسعى المنشأة لتحقيقها، مثل تحسين جودة الخدمة أو زيادة ولاء العملاء أو تعزيز الأثر المجتمعي.

- إعادة صياغة الأهداف بالتعاون مع الموظف: يشارك الموظف في صياغة أهدافه وفق نهج يربط بين نشاطه اليومي والغايات السابقة، ويتم التركيز على النتيجة أو القيمة المُحققة وليس العملية نفسها.

- توضيح المستفيد النهائي: توضيح المتأثر الحقيقي من الأداء، مع التأكيد على وضع الأهداف بطريقة تجعل الموظف مدركاً لأهمية الدور الذي يلعبه في تحسين تجربة هذا المستفيد.

- اعتماد مؤشرات أثر واضحة: تُستخدم مؤشرات تُقيس التحول مثل ارتفاع معدل رضا العميل أو تحسن مؤشرات الأداء المؤسسي وليس فقط عدد الإنجازات أو المخرجات.

- المتابعة والتقييم المرن: تُجرى مراجعات دورية لتقييم التقدم وتعديل الأهداف إذا استدعى الأمر بناءً على تطور الأثر المتحقق، وتُقدم تغذية راجعة إستراتيجية عبر جلسات حوارية تُمكّن الموظف من التفكير في النتائج التي أحدثها.

إدارة الأداء من نظام جسر لإدارة الموارد البشرية

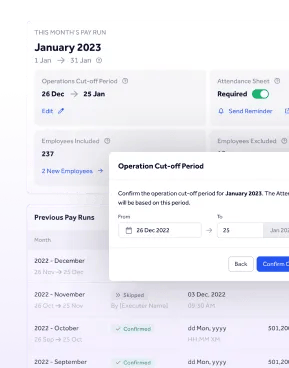

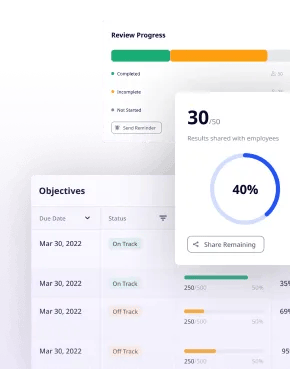

يقدم نظام جسر لإدارة الموارد البشرية تجربة نوعية في إدارة الأداء الوظيفي عبر نظام متكامل للأداء يدعم التخطيط والمتابعة والتقييم والتطوير والمكافأة، ويقدم تقنيات ذكية تمكن فرق الموارد البشرية من تحسين جودة التقييم وتقليل التحيز وتعزيز تفاعل الموظفين وتمكين متخذي القرار، ومن أبرز خصائص نظام إدارة الأداء الوظيفي من جسر:

تجاوز مشكلات النماذج التقليدية من خلال الأتمتة والتحليل الذكي

يتعامل نظام جسر بكفاءة مع أبرز التحديات المرتبطة بإدارة الأداء التقليدية، إذ يتيح النظام تحديد المسؤوليات بدقة وتوزيع الأدوار بمرونة، كما يدعم عمليات التقييم التلقائي مع إشعارات فورية، ويعرض النتائج بطريقة منظمة تساعد على اتخاذ قرارات دقيقة، ويعتمد جسر أيضاً على تقنيات التحليل اللحظي التي تقدم تقارير شاملة تدعم التنبؤ واتخاذ القرار.

تخصيص نماذج التقييم لمواءمة طبيعة المهام والأدوار الوظيفية

يمكنك عبر جسر إنشاء نماذج تقييم مرنة مخصصة وفق نوع الوظيفة أو فترة التقييم، سواء كانت سنوية أو فصلية أو خلال فترة التجربة، كما يتيح تصميم المعايير بما يعكس الأداء الحقيقي للموظف مثل جودة الإنجاز والالتزام والتواصل مع أوصاف واضحة لمستويات الأداء بالنسب المئوية، ويتيح حفظ وتكرار القوالب مع إمكانية التعديل المستمر بما يناسب احتياجات الإدارات المختلفة ويضمن دقة التقييم وعدالته.

إدارة الصلاحيات بمرونة وتنظيم لضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات

يسمح جسر بإدارة دقيقة للأدوار والصلاحيات داخل الهيكل التنظيمي، إذ يمكن تعيين مشرف للنظام ومقيمين رئيسيين مع دعم كامل لاستقلالية الشركات الفرعية في المؤسسات الكبرى، ما يقلل من التداخل ويعزز المساءلة ويسهم في نجاح عملية التقييم دون تعارض أو تأخير.

ربط تقييم الأداء بالعقود لتعزيز الدقة والتخطيط الوظيفي

من أبرز ميزات جسر إمكانية ربط عمليات التقييم بتواريخ العقود الخاصة بكل موظف، سواء كانت محددة أو غير محددة المدة، إذ يُقيم الموظفون قبل انتهاء عقودهم لدعم قرارات التمديد أو الترقية أو التغيير، ويمكن إضافة موظفين ذوي عقود تصل مدتها إلى 7 سنوات في نماذج تقييم فترة العقد ما يتماشى مع تحديثات أنواع العقود على النظام، مع وجود إشعارات تلقائية بالتغييرات لتعزيز دقة التقييم وربطه بخطط التوظيف.

تقارير تحليلية متقدمة لقياس الأداء واتخاذ قرارات مدروسة

يقدم النظام لوحات تقارير ديناميكية تشمل تقييمات الموظف وتفصيل الأداء وملاحظات المقيمين والنتائج العامة المرتبطة بأهداف المنشأة، وتتيح هذه التقارير تصدير البيانات ومقارنتها عبر فترات زمنية أو فرق مختلفة، ما يساعد الإدارة على الكشف عن الفجوات أو التحديات ووضع خطط تدريب وتحفيز فعالة.

دعم دورة الأداء الوظيفي بمراحلها المختلفة

تتكامل تقنيات جسر مع كل مرحلة من مراحل دورة الأداء الوظيفي بما يناسبها من خصائص وميزات، مثل:

- التخطيط: يمكن تصميم أهداف قابلة للقياس والتحقيق مع مواءمتها مع رؤية المنشأة.

- التنفيذ والمتابعة: تقديم إشعارات دورية وتسجيل ملاحظات فورية تعزز التواصل الفعال.

- التطوير: استثمار التقارير التحليلية لرصد الاحتياجات التدريبية ووضع خطط تحسين مستهدفة.

- التقييم والمكافأة: ربط التقييمات العادلة بنتائج ملموسة مثل المكافآت أو الترقيات أو إعادة التعيين.

لذا ولكل ما يقدمه نظام جسر المتميز ننصحك بالانضمام الآن لألوف الشركات التي اختارت جسر، كما يمكنك طلب العرض التجريبي المجاني.

ختاماً لم تعد إدارة الأداء الوظيفي مجرد أداة لتقييم النتائج بل منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام وتُفعّل قدرات الأفراد عبر الحوار والتغذية الراجعة والمكافآت العادلة، وتُمكّن القادة من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، فاحرص على تبني أدوات وتقنيات حديثة مثل نظام جسر لتضمن بيئة عمل محفزة ونتائج تنظيمية ملموسة ترتقي بمستوى مؤسستك نحو التميز.

اقرأ أيضًا على مدونة جسر

اطلع على جديد الموارد البشرية والحلول التقنية التي يقدمها نظام جسر بالاشتراك في نشرتنا البريدية

ابدأ الآن مع جسر

اطلب العرض التوضيحي الخاص بك